|

|

| Druckversion |

|

|

| Vorabdruck aus> Lars Anken: Konstruktivismus und Inklusion im Dialog. Radikalkonstruktivistische Epistemologie als mögliche Grundlage für inklusive Erziehung |

||||

|

||||

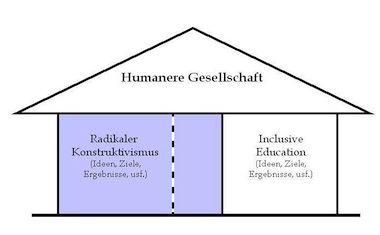

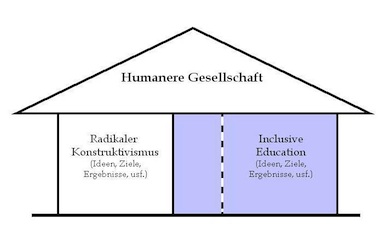

Kapitel III: KONstruktivistische inKLUSION Bereits ganz zu Beginn meiner Beschäftigung mit den beiden Themengebieten „Konstruktivismus“ und „Inklusion“ scheint mir implizit eine relative Nähe, so eine Art Verwandtschaftsbeziehung zwischen den beiden Ideen zu bestehen, dennoch finde ich in der Literatur lange Zeit keine explizite Offenlegung einer solchen von mir erahnten Beziehung. Sie taucht dann erstmals unter der Überschrift „Lehren und Lernen“ als Antwort auf Heinz von Foersters (1911-2002) Frage „Wieso spielt der Konstruktivismus da meiner Meinung nach eine wichtige Rolle?“ (Foerster/ Bröcker 2002, 308) auf: „Der Konstruktivismus steht ja auf dem Standpunkt, dass wir nicht so sehr entdecken, wie die Welt aussieht, sondern dass wir durch unsere Beziehungen miteinander [...] die Welt erfinden“ (Hervorhebungen des Autors; ebd., 308). Das „durch unsere Beziehungen miteinander“ erscheint in ähnlichen Aussagen nicht in dieser expliziten Weise, spiegelt aber den Begriff des Inklusiven als Verständnis von Schule durchaus wider, was besonders bei der Fortführung des Gedankens noch deutlicher zu Tage tritt: „Also man müsste bei den Kindern schon eine Grundlage legen, dass wir alle eine Einheit sind; dass wir zusammen sind; dass man nicht separiert ist […]. ‚Wir sind alle Schüler.’ Da verschwindet das ‚gut’ und ‚schlecht’. ‚Wir sind eine Einheit.’“ (Hervorhebungen des Autors; ebd., 309). Gerade die Unterscheidung „gut“ versus „schlecht“ kann durchaus als conditio sine qua non, als Konstitutiv pädagogischer Bemühungen im Rahmen der derzeitigen Praxis innerhalb eines hochselektiven deutschen Schulsystems auf der Basis des Leistungsprinzips angesehen werden, wobei „der Widerspruch zwischen dem Postulat der Chancengleichheit und der faktischen Reproduktion von Ungleichheit“ (Deppe-Wolfinger 2004, 27) mittels einer Inclusive Education auf dem Weg zur „Vielfalt als Normalfall“ (Sander 2004, 243) zu überwinden versucht werden kann. Dabei verweist die oben erwähnte Unterscheidung von „entdecken“ und „erfinden“ auf einen sehr wesentlichen Punkt in Bezug zu einer möglichen Verknüpfung der beiden Themengebiete „Inklusion“ und „Konstruktivismus“, wie sie in dieser Arbeit angestrebt wird. Denn das Erfinden birgt eine gewisse Ungewissheit, wohingegen beim Entdecken das aufgedeckt wird, was da ist (vgl. Foerster 2000, 9-40). Ungewissheit kann demgemäß im Gegensatz zur weit verbreiteten negativen Konnotation im konstruktivistischen Denken gerade als notwendige Voraussetzung für gemeinsam getragene Vielfalt (unterschiedlicher Wirklichkeitskonstruktionen) erachtet werden, wie dies beispielsweise Bernhard Pörksen mit seinem Buchtitel, „Die Gewissheit der Ungewissheit – Gespräche zum Konstruktivismus“ (2002) zum Ausdruck bringt. Unter der Überschrift „Die Versuchung der Gewißheit“ begründen Humberto Maturana und Francisco Varela (1946-2001) ein ebensolches Verständnis von Gewissheit, das für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung ist, denn alles dort Geschriebene „kann als eine Aufforderung angesehen werden, unsere Gewohnheit aufzugeben, der Versuchung der Gewißheit zu erliegen“ (1987, 20). Diese Aufforderung mag auf den ersten Blick wenig sinnvoll erscheinen, ist es doch gerade die Gewissheit, die dafür sorgt, dass dem Individuum im Fluss der menschlichen Erfahrung ein Gefühl von Stabilität und Sicherheit erwächst. Und ist es nicht gerade diese gefühlte Verlässlichkeit, die es dem Menschen erst ermöglicht, sich im Leben zurecht zu finden? Unter dem veränderten Blickwinkel eines konstruktivistischen Denkens ergibt sich allerdings eine vollkommen andere Erklärung des Phänomens Gewissheit, denn hier erscheint „jede Erfahrung der Gewißheit als ein individuelles Phänomen, das gegenüber der kognitiven Handlung des anderen blind macht“ (ebd., 20), da sie ihm verwehrt, sich auf die Ungewissheit einer anderen möglichen Wirklichkeitskonstruktion einzulassen. Die in dieser Sichtweise erkennbare Beobachterabhängigkeit sämtlicher menschlicher Wahrnehmung bedingt beim weiteren Betrachten der Folgen einer solchen rein individuellen Erfahrung von Gewissheit, deren Starrheit ein Isolieren von der Verbundenheit mit anderen bedingt, Folgendes: „Dies ist eine Einsamkeit, die [...] nur in einer Welt zu überwinden ist, die wir gemeinsam mit anderen schaffen“ (Hervorhebung des Autors; ebd.). So gesehen schafft also erst der größtenteils als negativ erachtete Verzicht auf (scheinbare) Gewissheiten in dem hier vorgestellten positiven Sinn Voraussetzungen für eine mögliche Akzeptanz „Anderer“ in deren je eigener Individualität. Daraus ergibt sich als Ziel für diese Arbeit, so viele wie möglich solcher (scheinbaren) Gewissheiten aufzuweichen indem die Erfahrung solcher (scheinbaren) Gewissheiten in ein anderes Licht gerückt wird. Hierbei kann es allerdings nicht darum gehen, den Leser von der Korrektheit der vorgetragenen Gedanken zu überzeugen zu versuchen, denn dies würde ja, wie Heinz von Foerster in einem Gespräch mit Bernhard Pörksen darlegt, den vorgetragenen Gedanken bereits widersprechen: „For God’s sake! I would not dream of trying to convince you because that would cause your view to vanish. It would then be lost. All I can attempt is to act the magician so that you may be put in a position to convince yourself. Perhaps I might succeed in inviting you to re-interpret, for a moment, the securitiy you find so attractive as something undermining openess“ (in: Pörksen 2003, 16). Die beiden im Titel der Arbeit ausgewiesenen Bereiche und ihre vordergründige Dichotomisierbarkeit in Theorie und Praxis birgt somit in der Vereinzelung der Teile eine gewisse Gefahr: „Was ist ein Praktiker? Dies ist ein Mensch, bei dem alles funktioniert, aber er weiß nicht, warum. Was ist ein Theoretiker? Dies ist ein Mensch, der zwar weiß, wie es geht, bei dem aber nichts funktioniert“ (Wahl 2006, 7). Auch die Verschmelzung hin zu einer Fundierung der Praxis durch die Theorie kann sich als problematisch erweisen: „Was ist eine theoretisch fundierte Praxis? Dies ist vermutlich die Verbindung beider Aspekte: ein Arbeitsfeld, in dem nichts funktioniert, und keiner weiß, warum“ (ebd.). Wie Ulrich Heimlich feststellt, ist das Handeln „im Feld der integrativen Pädagogik auf das begleitende Reflektieren angewiesen“ (2003, 130), wobei er als wesentlichen Kern bei dieser Verbindung ansieht, inwieweit es die Theorie vermag, den in integrativer oder inklusiver Pädagogik ausgesprochenen Anspruch der Nichtaussonderung zu fundieren, „denn auch Begriffe und Theorien können bereits aussondern“ (ebd.). Als eine mögliche Idee zur Überwindung jener Verschmelzung kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Verknüpfung von Heinz von Foersters Ästhetischem Imperativ, „Willst du erkennen, lerne zu handeln“ (1993b, 49), mit den beiden grundlegenden Inhalten des Themas stehen: „Willst du (radikal-)konstruktivistisch erkennen, lerne inklusiv zu handeln.“ In Anerkennung der Zirkularität menschlicher Lernprozesse, wie sie Humberto Maturana und Francisco Varela als Kernaphorismus ihres Buches „Der Baum der Erkenntnis“ postulieren, nämlich „Jedes Tun ist Erkennen, und jedes Erkennen ist Tun“ (1987, 32), ergibt sich folgende zirkuläre Schließung: „Willst du inklusiv handeln, lerne (radikal-)konstruktivistisch zu erkennen.“ Es sollte also im Rahmen dieser Arbeit der Versuch unternommen werden, zu zeigen, dass Inclusive Education der handelnde Ausdruck einer (radikal-) konstruktivistischen Epistemologie und eine (radikal-)konstruktivistische Epistemologie der theoretische Ausdruck einer Inclusive Education sein kann. Hierbei kann der bereits angesprochene Verzicht auf Gewissheiten vor allem in der Begegnung mit anderen Menschen als notwendige Basis für einen adäquaten Umgang mit Heterogenität angesehen werden. In seinen Ausführungen zu „Theoriemodellen integrativer Pädagogik“ (ebd., 129 ff.) findet sich kein expliziter Bezug zum Konstruktivismus, dennoch kann die zirkuläre Verbindung der beiden Themengebiete im Rahmen von Heinz von Foersters Ästhetischem Imperativ, wie sie in der Einleitung dargestellt ist, trotz der zwangsweise „anderen“, weil linearen Darstellung innerhalb der Arbeit, eine Auflösung jener Dichotomie bilden. Damit rückt im Vergleich zur Säule der Einleitung, welche die Reihenfolge der Kapitel einerseits, und andererseits die quantitative Gewichtung innerhalb dieser Arbeit widerspiegelt in der folgenden Darstellung nun die qualitative Gewichtung der Themen unabhängig vom Rahmen dieser Arbeit in den Vordergrund. Es zeigt sich dann, dass diese beiden möglicherweise in der Lage sein könnten, eine neue Qualität einer „Humanen Gesellschaft“ in ihrem Wechselspiel emergieren zu lassen, und dann auch zu tragen.  Abbildung 1: Humanere Gesellschaft I Hierbei bilden die beiden Themen nur vordergründig zwei jeweils monolithische nebeneinander stehende Säulen ohne jegliche Verbindung, denn wie die folgenden beiden Grafiken zeigen, könnte es sich bei diesem Eindruck ebenso gut um eine optische Täuschung handeln. Denn wie bereits erwähnt, sind lebende Systeme aufgrund ihrer Strukturdeterminiertheit im jeweiligen Moment der Erfahrung nicht in der Lage, zwischen „Wahrnehmung“ und „Täuschung“ zu unterscheiden (vgl. Maturana 2001, 28 f.). Die beiden jeweils eingefärbten Bereiche ein und derselben zugrunde liegenden Darstellung zeigen, dass der mittlere als Lücke erscheinende Teil in „Wirklichkeit“ ein gemeinsames Fundament darstellen könnte, welches im Rahmen dieser Arbeit versucht worden ist, zu legen. Dennoch steht es jedem Beobachter (Leser) frei, nach Betrachten der vorliegenden Arbeit (weiterhin) davon auszugehen, dass es sich bei den Einfärbungen um die eigentliche optische Täuschung handelt, und in Wirklichkeit eine Lücke zwischen den beiden Themengebieten besteht, die eventuell sogar so groß sein mag, dass sie dazu führen mag, dass das aufgelegte Dach gar nicht getragen werden kann.

Abbildung 2: Humanere Gesellschaft II Auch hier zeigt sich, analog zum Verständnis sozialer Vorgänge gemäß den Vorstellungen eines „Radikalen Konstruktivismus“, dass es das Stellen der Beobachterfrage im Sinne einer unentscheidbaren Frage, und die Akzeptanz der davon ausgehenden Implikationen ist, welche im Grunde besagt, „daß keine noch so anspruchsvolle Aussage etwas erklärt, solange ein Zuhörer sie nicht annimmt, was offenkundig ein soziales Miteinander voraussetzt“ (Maturana 2001, 32). Der wesentlichste Unterschied zwischen dem Pfad der Objektivität und dem „Pfad der Objektivität in Gänsefüßchen“ liegt demnach „auf dem Gebiet der menschlichen Beziehungen“ (Hervorhebungen im Original; ebd.), wobei die Vertreter des erstgenannten Pfads in ihrem Anspruch auf Objektivität, Rationalität und Realismus automatisch Gehorsam, Zwang und Demut gegenüber dieser objektiven Realität einfordern (können). Der zweitgenannte Pfad hingegen führt auf Grund der Aufgabe dieses absoluten Wahrheitsanspruchs ebenso automatisch zu einer Abkehr von jeglicher Doktrin oder Ideologie sowie zu größerer Toleranz und Pluralismus gegenüber als anders wahrgenommenen Wirklichkeitskonstruktionen. Er lädt damit dazu ein, sich auf eine bestimmte Sicht von Wirklichkeit einzulassen und Gültigkeitskriterien zu erarbeiten, „nach denen dieses oder jenes der Fall wäre, falls man die Kriterien akzeptierte“ (Hervorhebung im Original; ebd., 39; vgl. hierzu auch Watzlawick 2002, 192 ff.). Entscheidend dabei ist, dass der „Pfad der Gänsefüßchen“ (Radikaler Konstruktivismus) analog zur Philosophie allgemein dem Menschen die Kraft und die Mündigkeit zumutet, „den schwankenden Grund seines Wissens und seiner Existenz auszuhalten“ (Jessen 2008, 49). Als quasi selbstverständliche Folge dieser Sichtweise ist damit für jedes Individuum die Möglichkeit gegeben, angebotene Kriterien abzulehnen, und sich ein ganz anderes Bild von „Realität“ zu machen, denn: „Der Konstruktivismus lädt dich ein, so zu handeln, so zu denken, dass eine Welt, die du dir vorstellst, existieren könnte“ (Hervorhebung des Autors; Foerster / Bröcker 2002, 31). Eine Parabel mag den Unterschied dieser beiden Sichtweisen verdeutlichen (vgl. hierzu Maturana / Varela 1987, 268 f.): Es gibt eine alte Geschichte über die Bewohner einer Insel, welche sich danach sehnen in ein anderes Land, in dem sie ein süßeres und besseres Leben führen könnten, auszuwandern. Das Problem dabei ist, dass sie weder die Künste der Schifffahrt, noch des Schwimmens beherrschen, da diese seit langer Zeit verloren sind. So gibt es unter der Bevölkerung einige, welche sich strikt weigern, über Alternativen zum Inselleben nachzudenken, andere wiederum versuchen, an Ort und Stelle ihre Probleme zu lösen, aber ab und an erfindet einer der Inselbewohner die Kunst des Schwimmens aufs Neue, und manchmal kommt dann ein hoffnungsvoller Schüler zu so jemandem, der das Wasser zu überqueren weiß. Dann entwickelt sich zumeist folgender Dialog (ebd., 269 f. in Anlehnung an Shah, Idries 1976): „Ich möchte schwimmen lernen.“ „Möchten Sie einen Vertrag aushandeln?“ „Das ist nicht nötig. Ich muß nur meine Kohlköpfe mitnehmen können.“ „Was für Kohlköpfe?“ „Na das Essen, das ich auf der anderen Seite brauchen werde.“ „Dort gibt es besseres Essen.“ „Wie soll ich das verstehen? Ich kann doch nicht sicher sein. Nein, meine Kohlköpfe muß ich mitnehmen.“ „Aber mit dem Sack Kohlköpfe können Sie nun mal nicht schwimmen!“ „Dann kann ich auch nicht mitkommen. Sie nennen es eine Last, ich nenne es meine lebenswichtige Nahrung.“ „Sagen wir mal allegorisch statt Kohlköpfe ‚Vermutungen’, ‚vorgefaßte Meinungen’ oder ‚Gewißheiten’ ... Was dann?“ Im hier vorgestellten Sinne eines Radikalen Konstruktivismus stellen konsequent zu Ende gedacht natürlich auch die Aussagen des Lehrers „Dort gibt es besseres Essen“ und „Aber mit dem Sack Kohlköpfe können Sie nun mal nicht schwimmen“ in der oben erwähnten Parabel solche (scheinbaren) Gewissheiten dar, welche ihren Teil zur oben angesprochenen Vereinsamung beitragen, denn „Der Baum der Erkenntnis“ endet nach dieser Geschichte mit dem Satz des Hilfesuchenden: „Ich gehe mit meinen Kohlköpfen lieber zu einem Lehrer, der versteht, was ich brauche“ (1987, 270). Auch das von Platon (427-347 v. Chr.) formulierte Höhlengleichnis (Der Staat, Buch 7), welches im Zusammenhang mit konstruktivistischem Denken angeführt wird (vgl. hierzu Foerster 2000, 54 ff.; auch Florey 1993, 201), offenbart neben der erkenntnistheoretischen Dimension, welche von Sokrates (469-399 v. Chr.) mit seinem fiktiven Gesprächspartner Glaukon (Platons Bruder) zu Beginn erarbeitet wird, am Ende eine ähnliche soziale Dimension. Würde nämlich einer der Gefesselten von seinen Fesseln befreit und aufstehen, die Höhle verlassen und „die Welt erfahren können, so wie wir sie kennen“ (Himmel, Sonne, Bäume, Blumen, usf.), würde sich also eine von ihm als Erweiterung erfahrene immer neuere Sicht, also eine immer „‚wirklichere Wirklichkeit’“ (Foerster 2000, 55) ergeben, womit ihm nun als klar erscheinen mag, dass seine Wahrnehmung in der Höhle nur Trugbilder gewesen sein müssen, würde dieser Mensch nun in die Höhle zu den anderen Gefesselten zurückkehren, um sie zu überzeugen mit ihm zu kommen, dann würden sie ihn laut Platon auslachen und wenn er seine Bemühungen, sie zu „bekehren“, nicht unterlässt, würden sie sogar drohen, ihn umzubringen. Auch in dieser Metapher gelingt allen Beteiligten analog zu den Bewohnern der Insel die Gestaltung einer gemeinsam geschaffenen Welt nicht, da alle in ihrem eigenen Glauben verhaftet bleiben, sie selbst hätten die jeweils „bessere“ Weltsicht. Akzeptiert man die Analyse von Urs Haeberlin, dass sich eine Entwicklung hin zu einer immer größeren Entzweiung verschiedener Gruppen innerhalb einer mittlerweile bereits „in sozialer Teilung erstarrende[n] Gesellschaft“ (1998, 29) vollzieht, dann ist konsequenterweise Schule als ein wie auch immer gearteter Teil dieser Entwicklung anzusehen. Entscheidend für ein Umdenken und damit verbunden verändertem Handeln ist allerdings nicht allein die Annahme der Analyse, sondern auch der Wunsch nach Veränderung dieser Situation. Allerdings sollten wir dabei berücksichtigen, dass die „Erkenntnis der Erkenntnis verpflichtet. Sie verpflichtet uns zu einer Haltung ständiger Wachsamkeit gegenüber der Versuchung der Gewißheit. Sie verpflichtet uns dazu, einzusehen, daß unsere Gewißheiten keine Beweise der Wahrheit sind, daß die Welt, die jedermann sieht, nicht die Welt ist, sondern eine Welt, die wir mit anderen hervorbringen. Sie verpflichtet uns dazu zu sehen, daß die Welt sich nur ändern wird, wenn wir anders leben. Sie verpflichtet uns, da wir, wenn wir wissen, daß wir wissen, uns selbst und anderen gegenüber nicht mehr so tun können, als wüßten wir nicht“ (Hervorhebungen im Original; Maturana / Varela 1987, 263 f.). Eine Ursache für jene Entzweiung mag daran liegen, dass notwendige Unterschiede, die eigentlich einen Unterschied machen müssten, im Prozess schulisch organisierten Lernens verloren gehen. Dass die Schwelle nicht erreicht wird, mag einerseits daran liegen, dass die in den Regelschulen anzutreffenden Schüler bis zu einem genügenden Grad jenem oben ausgeführten Bild von Normalität ja entsprechen und andererseits für Schüler, die diesem Bild nicht entsprechen, durch Zuweisung eines unterschiedlichen Wertes, separate Organisationsformen schulischer Bildung zur Verfügung gestellt werden. Um das gesamte Schulsystem als Teil einer größeren Gestalt Gesellschaft handlungsfähig zu halten, müssen aber gerade die derzeit als „abweichend von der Norm“ etikettierten Schüler Teil eines Gesamtsystems „Schule“ sein. Sie sind diejenigen, welche es schaffen, wahrnehmbare Schwellen zu erzeugen auf dem Weg zu einer Schule, die allen Schülern ein bestmögliches Zurechtkommen in unserer Gesellschaft ermöglichen muss. Sie rücken die grundlegenden Problemlagen der so genannten Regelschule permanent aus dem Blinden Fleck heraus ins Sehfeld der beteiligten Personen. Sie müssen also nicht um ihrer selbst Willen quasi als hehres Ziel einer humanen Gesellschaft integriert werden, sondern um diese Gesellschaft, welche in allen Bereichen zunehmend an die Grenzen der Möglichkeiten einer reinen Ökonomisierung auf der Basis von Outputorientierung stößt, selbst handlungs-, und damit zukunftsfähig zu machen. Der Prozess der Inklusion, „verstanden als gemeinsame Existenzdeutung und Daseinsgestaltung, ist daher [...] von existenzieller und nicht nur von moralischer Bedeutung: und zwar für alle Beteiligten“ (Hervorhegung im Original; Kobi 1993, 118)! In diesem Sinne ist Bildung auch nicht, wie von vielen Vertretern der inklusiven Sichtweise gefordert, ein Grundrecht jedes einzelnen Menschen, sondern sie ist aus individueller Sicht eine Notwendigkeit um in einer komplexer, da vernetzter werdenden „Welt“ handlungsfähig zu sein, und andererseits ist sie für die Gesellschaft als Ganzes eine ebensolche Notwendigkeit, um in dieser „Welt“ handlungsfähig bleiben zu können, denn diese Handlungsfähigkeit hängt von der Handlungsfähigkeit aller ihrer Individuen maßgeblich ab. Eins scheint sicher: „Die Zeit ist aus den Fugen“ (Bateson 1990, 272), die vielleicht alles entscheidende unentscheidbare Frage darauf lautet: „Sind wir, als Lehrer, weise“ (Hervorhebung im Original; ebd.)? „Tadellos, das ist ein schöner Schluß [...]. Und dieser Schluß ist kein Ende, sondern wieder ein Anfang, der nicht zu einem endgültigen Ende führt, sondern wieder ein Anfang sein kann.“ -Heinz von Foerster- (in: Foerster / Pörksen 2001, 121). Konstruktiver Radikalismus Ganz im Sinne der Annahme von Paradoxien als ein bereicherndes Element soll der vorangegangene Schluss des letzten Kapitels der Arbeit die Überleitung zu diesem auf den Schluss folgenden (ebenfalls Kapitel III) bilden, in dem der Versuch unternommen wird, dem an die Wurzel Gehen durch Abänderung von „Radikalem Konstruktivismus“ zu „Radikalismus“ mit einem dennoch konstruktiven Part, mehr Gewicht zu verleihen, denn: „Wir müssen also erkennen, daß Information erzeugt wird; um aber wählen zu können, muß man die Freiheit haben, ein Revolutionär zu werden“ (Hervorhebung des Autors; Foerster 1993b, 273). Genauso wie der Radikale Konstruktivismus um nicht selbst-widersprüchlich, und damit unglaubwürdig zu sein, eben nicht die Richtigkeit seiner Aussagen postulieren kann, sondern beispielsweise im Rahmen der Metapher vom Melonman dazu einlädt so zu tun als ob, so müssen auch Inklusionsverfechter aufpassen, denn ein „[...] Inklusions-Konzept, das nicht in den Ruch einer ‚Totalen Institution’ geraten will, hat zumindest die Möglichkeit zur Selbst-Exklusion offen zu halten“ (Kobi 2008, 14). Betrachtet man demgemäß die derzeitige Integrationspraxis losgelöst vom Hintergrund der Einschränkungen zweiwertig-objektiver Theoriegebilde, welche einem im Grunde lediglich die Wahl lassen, jeweils entweder dafür oder dagegen zu sein, dann kann man die Idee von „Vielfalt als Normalfall“ (Sander 2004, 243) als „Stehen außerhalb des Rahmens des Gegensatzpaares“ (Watzlawick 2002, 161) betrachten, womit sich „plötzlich ein Ausweg aus diesem paradoxen Dilemma“ (ebd.) ergibt. Damit gemeint ist, dass wir so sehr im Fahrwasser des aristotelischen Entweder-Oder festgefahren sind, dass wir gar nicht mehr bemerken, dass eigentlich noch andere Wahlmöglichkeiten bestehen. Dies macht Gotthard Günther mit seiner Place-Value-Logik deutlich, indem er vor dem Einsetzten der Entscheidung über das Entweder-Oder fordert, dass ein solcher zur Entscheidung anstehender Satz ja erst einmal einen Raum haben muss, an dem er entschieden werden kann. An dieser Stelle führt er den so genannten rejection-value ein, die Ablehnung, womit angegeben werden kann, dass ein bestimmter Satz gar nicht erst zum Entscheidungsverfahren zugelassen werden soll. In diesem Sinne geht es also nicht um das „weg, weg, weg“ auf der einen Seite und das „herein, herein, herein“ auf der anderen, sondern es geht grundsätzlich um ein jenseits dieser Unterscheidung: „‚Sein und Nichts, eine dritte Möglichkeit ist ausgeschlossen. Das ist die klassische Zweiwertigkeit. [..] Ich aber [...] habe den Rejektionsoperator eingesetzt, welcher immer die zwei klassischen Werte verwirft und den transklassischen Bereich einer noch zu erforschenden Wirklichkeit eröffnet’“ (Hervorhebung des Autors; Günther 2000, Booklet). Dieser Bereich einer noch zu erforschenden Wirklichkeit wirft einen Blick auf eine grundlegendere Unterscheidung als die Frage Integration Ja oder Nein. Sie bietet die Möglichkeit der Überwindung der objektiven Setzung von Integration, welche implizit oder explizit mit der Forderung je mehr Integration, desto besser verbunden ist, auf deren extremen Randbereich Emil Kobi mit Verweis auf eine ‚Totale Institution’ hindeutet. Es kann also nicht darum gehen, ein wie auch immer geartetes Maß für größtmögliche Einbezogenheit objektiv festzumachen, und unabhängig von subjektiven und gesellschaftlichen Befindlichkeiten Alles und Jeden daran anzupassen. Der Blick muss sich im transklassischen Sinne auf den Bereich zwischen den individuellen Einbezogenheitswünschen und -möglichkeiten einerseits und den im weitesten Sinne gesellschaftlichen Einbezogenheitswünschen und -möglichkeiten andererseits richten, und versuchen hier jeweils größtmögliche Passung zu erreichen. Betrachtet man allerdings die derzeitige Organisation von schulischer Bildung und folgt der Entfaltung der Gedanken zur gesellschaftlichen Konstruktion von Wirklichkeit von Peter Berger und Thomas Luckmann zum Thema Institutionalisierung rückwärts gerichtet, also vom Ergebnis hin zu den Ursprüngen, dann ergeben sich interessante Anhaltspunkte für inklusive Ideen. Ihrer Analyse nach stehen am Ende einer Entwicklung der Institutionalisierung Institutionen, welche „dem Individuum als objektive Faktizitäten unabweisbar“ (Hervorhebung des Autors; 2004, 64) gegenüberstehen und über deren lediglich konstruierte Objektivität sich der Einzelne längst nicht mehr im Klaren ist, oder sollte er es sein, nur wenig Möglichkeiten der Veränderung hat, denn vielleicht sogar insbesondere für Schule gilt, sie „ist eine Institution gesellschaftlicher Herrschaft“ (Deppe-Wolfinger 1999, 28). „Durch die bloße Tatsache ihres Vorhandenseins halten Institutionen menschliches Verhalten unter Kontrolle. Sie stellen Verhaltensmuster auf, welche es in eine Richtung lenken, ohne ‚Rücksicht’ auf die Richtungen, die theoretisch möglich wären. Dieser Kontrollcharakter ist der Institutionalisierung eigen“ (Berger / Luckmann 2004, 58). Die derzeitige Schulpraxis in Deutschland spiegelt dieses Bild der institutionell organisierten Herrschaft wohl wie kaum ein anderes wider, und es ist offensichtlich, dass nach wie vor „das System Vorrang vor den individuell spezifischen Bedürfnissen des einzelnen Kindes oder Jugendlichen [hat]“ (Krawitz 2006, 7). Die damit verbundene All-Macht der systematisch institutionalisierten Bildung gegenüber der Ohn-Macht des Individuums ihr gegenüber lässt sich folgendermaßen verdeutlichen: „Der Einzelne kann sie nicht wegwünschen. Sie widersetzen sich seinen Versuchen, sie zu verändern oder ihnen zu entschlüpfen“ (Berger / Luckmann 2004, 64). Das Ziel einer solchen Institutionalisierung ist dabei einerseits die Kraft- und Zeiteinsparung beim Bewältigen der gestellten Aufgaben, im Falle des Schulwesens also die schnellstmögliche Beseitigung von Unwissen auf Seiten der Schüler, und andererseits der Gewinn von Sicherheiten, in diesem Fall also die Produktion berechenbarer Staatsbürger, sowie das Beibehalten an einem durch Schule maßgeblich mitbedingten Prozess, „in dem sich privilegierte Schichten der Bevölkerung selbst rekrutieren“ (Prengel 1995, 30). Ivan Illich (1926-2002) formuliert diese These noch deutlicher aus, wenn er schreibt: „Die hierarchische Privilegien- und Machtverteilung wird nicht mehr durch Abstammung, erblichen Adel, die Gunst eines Königs oder Papstes, die eigene Rücksichtslosigkeit auf dem Markt oder auf dem Schlachtfeld legitimiert, sondern durch die subtileren Formen des Kapitalismus: nämlich die hierarchische, aber liberale Institution der Pflichtschule, die es den Nutznießern einer guten Bildung gestattet, dem rückständigen Wissenskonsumenten selbst die Schuld daran zu geben, daß er ein Zertifikat von geringerem Nennwert hat“ (2003, 175). Spinnt man an dieser Stelle die Idee der Inklusion auf der Basis selbstverantworteter Entscheidungsmöglichkeiten über den Rahmen institutionalisierter Bildung hinaus weiter, erkennt also an, dass Lernen ein zutiefst persönlicher Prozess ist, dann kann man leicht zu der Vermutung gelangen, dass gesellschaftliche Inklusion, von der die schulische Inklusion ein wesentlicher Teilbereich ist, nur ohne institutionalisierte Bildung möglich sein könnte. Wer bei diesem Vorschlag daran denkt, „Dann herrscht doch nur noch Chaos, und keiner lernt mehr irgendwas!“, dem kann ein kurzer Blick über den Zaun hier exemplarisch einige Anregungen zum Weiterdenken geben, denn einen Schritt in die Richtung einer Aufweichung der Institution Schule bilden die so genannten Selbstlernsemester (SLS) an einem schweizer Gymnasium in einem Vorort von Zürich (vgl. hierzu Spiewak 2009). In Deutsch, Mathematik, Chemie, Biologie, Sport und zwei Sprachen müssen/dürfen sich die fünften Gymnasialklassen (die elften nach deutscher Zählweise) das geforderte Wissen ein halbes Jahr weitgehend selbst beibringen. Zum Schuljahresbeginn werden sie mit dem Lernstoff für das ganze Halbjahr versorgt. Einmal die Woche dürfen sie pro Fach eine Stunde lang Fragen stellen und Nachhilfe einholen. Wer will, kann darüber hinaus per E-Mail oder in persönlichen Sprechstunden den Rat des Lehrers einholen. Die Schüler arbeiten für sich zu Hause oder mit Mitschülern in einem leeren Klassenraum, sie büffeln Englischvokabeln im Schwimmbad oder verbringen ihre Sportstunde im Wald. Dieses kontinuierliche Hinarbeiten auf ein Überflüssigmachen der Lehrer, hier allerdings nicht aus epistemologischen Gründen für sinnvoll erachtet, sondern einem umfassenden Spardiktat der Kantonsverwaltung geschuldet, ruft bei Lehrern anderer Schulen vor allem zu Beginn des Schulversuchs fast ausschließlich Abneigung hervor, einige werfen den Kollegen sogar Verrat vor. Dennoch sind die Ergebnisse durchweg positiv zu bewerten, der befürchtete Leistungsabfall kann auch im zweiten Jahr nicht verzeichnet werden, im Gegenteil, die Noten werden besser und die Teilnehmer selbstbewusster. Die Verhaftung an tradierten Rollenvorstellungen des Wissensvermittlers bereitet dabei vielen Lehrern Probleme auf dem Weg zu einem Lernbegleiter, der auf die Selbstlernfähigkeit der Schüler vertrauen und sie darin bestärken und unterstützen muss. Außerdem kann man sich vor Augen führen, dass jährlich fast 10% der Jugendlichen die Schule in Deutschland ohne Abschluss verlassen müssen. Die wirtschaftlichen Folgen dieser jährlich ca. 80.000 jungen Menschen, sowie der 140.000 Jugendlichen, die von ihr zwar mit einem Zeugnis ausgestattet dennoch in Perspektivlosigkeit entlassen sind, können in der Folge jedes Jahr mit ca. 3,4 Milliarden Euro beziffert werden (vgl. Otto 2007, 79). Zusätzlich dazu hält der Bundesverband für Alphabetisierung e.V. eine Schätzung von vier Millionen Deutschen, die trotz Schulbesuch nicht ausreichend (im Hinblick auf Lebensgestaltungsmöglichkeiten) lesen und schreiben können, für nicht übertrieben (vgl. Döbert / Hubertus 2000, 37 ff.). Dies insbesondere in Verbindung mit §1 Absatz 1 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes (SchuG), wo es unter „Auftrag der Schule“ heißt: „Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem Recht des jungen Menschen auf Förderung seiner Anlagen und Erweiterung seiner Fähigkeiten sowie aus dem Anspruch von Staat und Gesellschaft an Bürgerinnen und Bürger zur Wahrnehmung von Rechten und Übernahme von Pflichten hinreichend vorbereitet zu sein“ (Der Landtag Rheinland-Pfalz 2004). Die dem Radikalen Konstruktivismus zu Grunde liegende Idee der Kybernetik, welche ja gerade als Idee dessen, was möglich ist, bezeichnet werden kann, scheint hierbei geradezu idealtypisch Möglichkeiten anderer Organisationsformen für individualisierte Bildungswünsche bieten zu können. Grundlegend sollte sich gezeigt haben, dass Inklusionsbefürworter gleiche Chancen aller Schüler zur „Aneignung von Lebenswelten“ (Siebert 2002, 65) anstreben, wobei hier wohlgemerkt der Lernende in einem Prozess der Auseinandersetzung (mit Eltern, Lehren, Freunden, usf.) als selbst(bestimmt) verantwortlich angesehen werden muss und dass ferner das derzeitige deutsche Schulsystem als Gesamtgestalt betrachtet, diese Chancen schwer bis kaum einzulösen vermag. Nimmt man nun weiter an, dass Freiheit und Verantwortung zusammenhängen, wie dies Heinz von Foersters ethischer Imperativ „Handele stets so, daß die Anzahl der Möglichkeiten wächst“ (in: Foerster / Pörksen 2001, 36), deutlich macht, dann kann man ferner davon ausgehen, dass nur derjenige verantwortungsvoll zu handeln in der Lage ist, der frei ist. Wie Ivan Illich in seiner Streitschrift „Entschulung der Gesellschaft“ (1972 [2003]) zeigt, sind solche gleichen „Bildungschancen[] [...] in der Tat ein wünschenswertes und auch erreichbares Ziel; wer dies aber mit allgemeiner Schulpflicht gleichsetzt, verwechselt die Erlösung mit der Kirche“ (2003, 29). Die Gründe dafür, dass eine institutionalisierte Bildung im Rahmen einer Schule die Verwirklichung dieses Ziels nicht erreichen kann, sieht er darin begründet, dass Schulen im Grunde „unechte Versorgungseinrichtungen“ (ebd., 91) sind, welche die natürliche Neigung des Menschen, zu wachsen und zu lernen, pervertieren zu einer Nachfrage nach Unterricht, womit im Grunde eine Verleugnung der Eigeninitiative des Menschen einhergeht (vgl. ebd.). Interessanterweise lässt sich genau dieser Unterschied am Vergleich der englischen Originalversion und der deutschen Übersetzung der so genannten Lisbon Declaration on Inclusive Education ersehen. Im englischsprachigen Original der „LISBON DECLARATION – Young People’s Views on Inclusive Education“ drücken die beteiligten jungen Menschen ihre Sicht zu Inclusive Education im ersten Punkt wie folgt aus: „It is very important to give everyone the freedom to choose where they want to be educated“ (European Agency for Development in Special Needs Education, 2007a). In der deutschen Übersetzung geben die Jugendlichen folgende Meinung zur Inklusiven Bildung bekannt: „Wir finden es sehr wichtig, dass jeder Mensch frei entscheiden kann, welche Schule er besuchen möchte“ (European Agency for Development in Special Needs Education, 2007b). Das „where“, also „wo“ im Original bezieht sich (gewollt oder ungewollt) nicht unbedingt auf eine institutionalisierte Bildung im Rahmen von Schule, sondern lässt diese Wahl weitaus offener, als dies die deutsche Version mit „welche Schule er besuchen möchte“ tut. Hier zeigt sich erneut die relative Ferne deutscher Bildung zu den hier vorgestellten inklusiven Gedanken einerseits, und andererseits die große Nähe dazu auf, dass Inklusion selbst im Rahmen solcher Übersetzungen auf der Basis eines Entweder-Oder-Denkens gerade kein Heraustreten aus dem Rahmen bedeutet. Fast jedes der Schlagworte, das in den folgenden beiden etwas längeren Zitaten auftaucht, ist bereits weiter oben mit einem „wissenschaftlichen“ Fokus besprochen, im Hinblick auf einen Konstruktiven Radikalismus soll es dennoch in dieser Form hier angeführt werden, da es beiden Perspektiven erstaunlich gerecht wird: „Eine Bildungsrevolution hängt davon ab, daß in zweifacher Hinsicht eine Umkehr stattfindet: eine Neuorientierung der Forschung [Radikaler Konstruktivismus?] und ein neues Verständnis des Bildungsstils [Inclusive Education?] einer im Entstehen begriffenen Gegenkultur. Eine auf die Praxis bezogene Forschung sucht jetzt die Effizienz eines ererbten Systems zu optimieren – eines Systems, das selbst niemals in Frage gestellt worden ist. Dieses System hat die syntaktische Struktur eines Trichters für Lehrpakete. Die syntaktische Alternative dazu ist ein Bildungsnetz oder -gewebe zur selbständigen Zusammenstellung von Hilfsmitteln unter der persönlichen Kontrolle eines jeden Lernenden. Diese alternative Struktur liegt jetzt im blinden Winkel der Perspektive unserer Bildungsforscher. Würde die Forschung ihren Blick darauf richten, so würde dies eine echte wissenschaftliche Revolution bedeuten. Der blinde Fleck der Bildungsforschung ist Ausdruck des Vorurteils einer Gesellschaft, in der man technisches Wachstum mit technokratischer Kontrolle vermengt hat. Für den Technokraten wird eine Umwelt umso wertvoller, je mehr Kontakte zwischen einem Menschen und dessen Milieu sich programmieren lassen. In dieser Welt decken sich die Entscheidungen, die von dem Beobachter oder Planer gelenkt werden können, allmählich mit den Entscheidungen, die dem beobachteten so genannten Nutznießer möglich sind. Freiheit wird auf die Auswahl von abgepackten Waren reduziert. Die im Entstehen begriffene Gegenkultur räumt dem Wert des semantischen Inhalts wieder Priorität ein vor der Effizienz einer expandierenden und immer starreren Syntax. Sie schätzt den Reichtum an Bedeutung höher als die Macht der Syntax, Reichtümer zu produzieren. Sie erachtet das unvorhersehbare Ergebnis selbstgewählter persönlicher Begegnung für wertvoller als die bescheinigte Qualität professioneller Unterweisung. Diese Umorientierung auf eine persönliche Überraschung statt auf institutionell verpackte Werte wird sich auf die etablierte Ordnung zersetzend auswirken, bis wir die zunehmende Verfügbarkeit technischer Werkzeuge, die Begegnungen erleichtern, loslösen von der zunehmenden Kontrolle der Technokraten über das, was bei der Begegnung von Menschen geschieht. Unsere derzeitigen Bildungseinrichtungen dienen den Zielen des Lehrers. Wir brauchen aber Beziehungsstrukturen, die es jedermann ermöglichen, sich selbst dadurch zu entwickeln, daß er lernt und zum Lernen anderer beiträgt“ (ebd., 102 ff.). und weiter: „Eine Revolution gegen jene Formen von Privileg und Macht, die auf dem Rechtstitel professionellen Wissens beruhen, muß von einer gewandelten Auffassung vom Wesen des Lernens ausgehen. Dies bedeutet vor allem, daß die Verantwortung Lehren und Lernen in andere Hände übergeht. Wissen läßt sich nur als Ware definieren, solange es als Resultat eines institutionellen Unternehmens oder als Erfüllung institutioneller Ziele begriffen wird. Nur wenn der einzelne das Gefühl seiner persönlichen Verantwortung für das, was er lernt und lehrt, wiedergewinnt, kann dieser Bann gebrochen und die Entfremdung des Lernens vom Leben überwunden werden“ (ebd. 176). Pointiert formuliert bringt all das Heinz von Foerster in den drei folgenden Punkten zum Ausdruck, welche zum Einen ihren Bezugspunkt im Radikalen Konstruktivismus haben, und zum Anderen perfekt zu den Ideen der Inclusive Education passen: „1. »Bildung ist weder ein Recht noch ein Privileg: sie ist eine Notwendigkeit.« 2. »Bildung besteht darin, legitime Fragen stellen zu lernen.« Eine Gesellschaft, die diese beiden Entdeckungen gemacht hat, wird schließlich in der Lage sein, auch die dritte und utopischste zu machen: 3. »A geht es besser, wenn es B besser geht.« Wenn nun jemand in der heutigen Lage auch nur einen dieser drei Vorschläge ernsthaft machen wollte, wird er sicherlich in Schwierigkeiten geraten […]. »Sehet! « Und es ward Licht“ (1993b, 209 f.). Literaturverzeichnis Bateson, Gregory: Geist und Natur – Eine notwendige Einheit. 2. Auflage. Frankfurt am Main 1990. Deppe-Wolfinger, Helga: Integrationskultur – am Anfang oder am Ende? In: Schnell, I. / Sander, A. (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn 2004, S. 23-40. Deppe-Wolfinger, Helga: Integration im gesellschaftlichen Widerspruch. In: Eberwein, Hans (Hrsg.): Handbuch Integrationspädagogik – Kinder mit und ohne Behinderung lernen gemeinsam. 5. Auflage. Weinheim, Basel 1999, S. 25-30. Der Landtag Rheinland-Pfalz: Schulgesetz (SchuG) vom 30. März 2004. Auf: http: //rlp .juris .de/ rlp/gesamt /SchulG_RP _2004.htm#SchulG_RP_2004_rahmen, Stand 16.08.2007. Döbert, Marion / Hubertus, Peter: Ihr Kreuz ist die Schrift – Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland. Bundesverband Alphabetisierung e. V. (Hrsg.). Stuttgart 2000.Foerster, Heinz von (Herausgegeben von Siegfried J. Schmidt): Wissen und Gewissen – Versuch einer Brücke. 1. Auflage. Frankfurt am Main 1993b. European Agency for Development in Special Needs Education: Erklärung von Lissabon - Wie Jugendliche die inklusive Bildung sehen (2007b). Auf: http://www.european-agency.org/site/info/publications /agency/flyers/docs/Declaration%20DE.pdf, Stand 15.03.2008.Foerster, Heinz von / Bröcker, Monika: Teil der Welt – Fraktale einer Ethik – Ein Drama in drei Akten. 1. Auflage. Heidelberg 2002. Foerster, Heinz von: Entdecken oder Erfinden? Wie läßt sich Verstehen verstehen? In: Gumin, Heinz / Mohler, Armin (Hrsg.): Einführung in den Konstruktivismus – Beiträge von Heinz von Foerster, Ernst von Glasersfeld, Peter M. Hejl, Siegfried J. Schmidt und Paul Watzlawick. München 2000, S. 9-40. Foerster, Heinz von / Pörksen, Bernhard: Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners – Gespräche für Skeptiker. 4. Auflage. Heidelberg 2001. Florey, Ernst / Breidbach, Olaf (Hrsg.): Das Gehirn – Organ oder Seele? - Zur Ideengeschichte der Neurobiologie. Berlin 1993. Haeberlin, U.: Im Lernen beeinträchtigte Schüler fördern und integrieren und nach der Schule in Arbeits- und Perspektivenlosigkeit entlassen? In: Angerhöfer, U. / Dittmann, W. (Hrsg.): Lernbehindertenpädagogik: Eine institutionalisierte Pädagogik im Wandel. Neuwied 1998, S. 19-32. Heimlich, Ulrich: Integrative Pädagogik – Eine Einführung. Stuttgart 2003. Illich, Ivan: Entschulung der Gesellschaft – Eine Streitschrift. 5. Auflage. Reinbek bei Hamburg 2003. Jessen, Jens: Ehrliche Mogelpackungen – Warum die Philosophie keine Lebensberatung treibt. In: Die Zeit Nr. 39, 2008, S. 49. Kobi, Emil E.: Grundfragen der Heilpädagogik – Eine Einführung in heilpädagogisches Denken. Bern, Stuttgart, Wien 1993. Kobi, Emil E.: Alternative Integration als integrierte Alternative? Assoziationen zum Interview mit Konrad Bundschuh: „Es gibt keine Alternative zur schulischen Integration ...“. In: Heilpädagogik online 02/08, S. 13-28. Auf: http://heilpaedagogik-online.com /2008/heilpaedagogik_online_0208.pdf, Stand 01.04.2008. Krawitz, R.: Individuelle Förderung – Chancen für die Schwachen und die Starken. In: Schule heute – Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung, 46. Jahrgang 6-7, Dortmund 2006, S. 7-9. Maturana, Humberto R.: Was ist Erkennen? – Die Welt entsteht im Auge des Betrachters. München, Zürich 2001. Maturana, Humberto R. / Varela, Francisco J.: Der Baum der Erkenntnis – Die biologischen Wuzeln des menschlichen Erkennens. 2. Auflage. Bern, München, Wien 1987. Otto, Jeannette: Schulabbrecher – Appelle der Ministerin reichen nicht. In: Die Zeit Nr. 45, 2007, S. 79. Pörksen, Bernhard: Die Gewissheit der Ungewissheit – Gespräche zum Konstruktivismus. 1. Auflage. Heidelberg 2002. Pörksen, Bernhard: „At each and every moment, I can decide who I am“ – Heinz von Foerster on the observer, dialogic life, and a constructivist philosophie of distinctions. In: Cybernetics & Human Knowing – a journal of second-order cybernetics, autopoiesis and cyber-semiotics: Heinz von Foerster, 1911-2002. Volume 10, Nr. 3-4, Thorverton 2003, S. 9-26. Prengel, Annedore: Gesamtschule – Schule der Vielfalt. In: Arbeitskreis Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen e.V. Landesverband der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule e.V.: Schule der Vielfalt – 25 Jahre Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. GGG konkret Nr. 09, Dortmund 1995, S. 29-35. Sander, Alfred: Konzepte einer Inklusiven Pädagogik. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 5, 2004, S. 240-244. Spiewak, Martin: Alle zum Einzeltraining.: Die Zeit Nr. 10, 2009, S. 32-33. Siebert, Horst: Der Konstruktivismus als pädagogische Weltanschauung – Entwurf einer konstruktivistischen Didaktik. Frankfurt am Main 2002. Wahl, Diethelm: Lernumgebungen erfolgreich gestalten – Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln. 2. Auflage. Bad Heilbrunn 2006. Watzlawick, Paul: Die erfundene Wirklichkeit – Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. 15. Auflage. München 2002. Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Carl-Auer-Verlages |

||||

|

|||||

|

Besuche seit dem 27.1.2005:   |